2025年10月05日

ストラテジーブレティン 第387号

AI革命、株式資本主義とトランプの経済政策

~米株高はバブルでないことの証明~

トランプ政権が革命的(?)政策を連発している。アカデミズムへの介入、暴動の州兵の投入、乱暴な行政制度への介入、執拗なFRB攻撃など引き続き政策の不透明性は高い。しかしそれに対する批判が今一つ高まらず、むしろ野党の民主党への支持は更に低迷している。コアトランプ支持者を除けば、無気力、様子見の様相である。その中で米国経済は好調でリセッションには陥りそうもなく、米国株価は史上最高値を更新し続けている。悲観論者からの、米国株はバブルだ、との評論は衰えないが、人々が警戒感を強めている時にバブルは起きにくい。

武者リサーチは、米国株式の好調さを理解するには3つのキーワードに対する認識が欠かせないと考える。第一はAI革命、第二は株式資本主義、第三はトランプ政権の政策である。以下で分析するように3つのキーワードは今後も株高を支え続けると予想されるので、米国主導の世界株高は続くと考える。

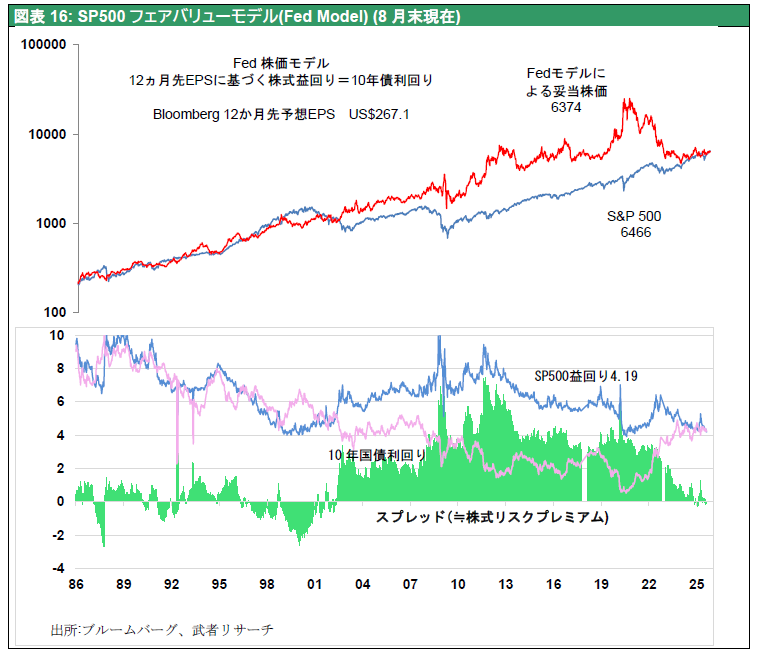

図表1主要国株価推移(年初来)

図表2主要国株価推移(2009.3.9=100)

図表3NYダウ工業株指数の推移・貨幣創造・金価格上昇

(1) GAFAMが牽引するAI革命、加速する投資

AI革命、真の姿はまだ見えていない引するAI革命、加速する投資

チャットGPTの発表が停滞局面にあった経済環境を一変させ、2024年から米国経済はAI牽引の新たな成長フェーズに入ったとみられる。2022年から2023年にかけて、スマートフォンの世界需要が13億個前後で頭打ちになり、GAFAMにけん引されたハイテクブームはいったん踊り場を迎えた。ハイテク企業各社は揃って大規模なリストラを打ち出しGAFAMは成熟期に入ったとする見方が現れていた。

しかし2022年11月のオープンAIによるチャットGPTの発表により局面は急変した。チャットGPTは公開から2か月後に1億人が定期的なユーザーとなり、2025年8月にはむユーザー数は7億人に達した。またオープンAIは6月にサブスクリプション(定額課金)型サービスの年換算売上高が100億ドルに到達したと報道されている。マイクロソフトは7月末、チームズやエクセルなどの業務ソフト向けAI支援機能「コパイロット」の月間利用者が1億人に達したと明らかにした。グーグルは7月下旬、生成AI「Gemini(ジェミニ)」の月間利用者が4億5000万人に達したと説明した。米メタは5月に月間10億人が同社の生成AIを使っていると発表した(日経8月5日)。

AIによりGAFAMは再飛躍期に入った

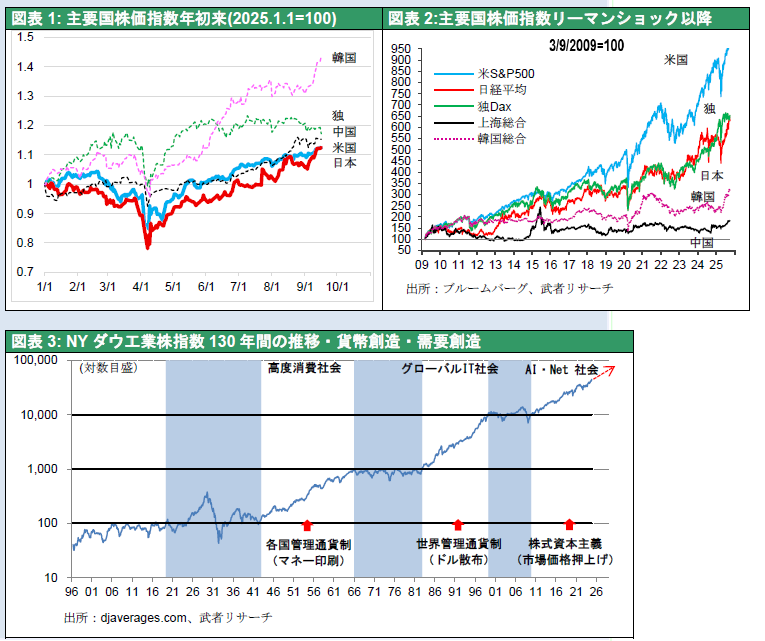

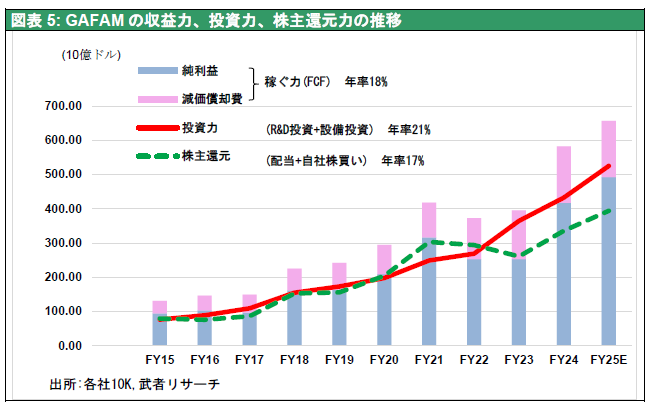

AI革命の経済的特徴はごく少数のプレーヤーに富と資源が集中することであろう。牽引車はインターネットプラットフォーマーGAFAMである。直近の5社時価総額合計は14.78兆ドル、米国GDPの5割規模にまで増大した。たった5社の巨大企業の塊が、まるでスタートアップのベンチャー企業並みの目覚ましい勢いで成長を続けていることは驚愕に値する。図表4、5は5社の過去10年間の財務、キャッシュフローを合計したものであるが、合計売上高は2015年度の5248億ドルから2025年(E)の2兆950億ドルへと年率15%の高成長を続けている。2022~2023年度にかけて1桁成長に戻ったものの再度成長力を取り戻している。AI革命の新たな波に入ったためである。5社の10年間の年平均成長率を示すと、売上高14.8%、営業利益16.6%、税引き利益17.9%、総合的収益力を示すフリーキャツシュフロー(税引き利益+減価償却)は18.1%と、売り上げ以上に利益成長が大きいことが分かる。

図表4GAFAMのキャシュフロー分析(2015-2025E)

図表5GAFAMの収益力、投資力、分配力(10億ドル)

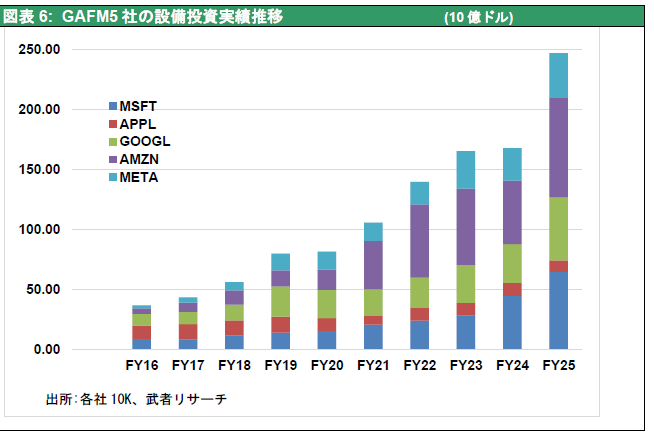

図表6GAFM5社の設備投資額推移(10億ドル)

更にこの収益力以上のスケールで、投資力が増加している。研究開発費と設備投資を合計した投資力の規模は2015年の761億ドルから2025年Eの5251億ドルへと、年率21.3%の高成長を続けており、AI革命が本格化した2024年以降成長は加速している。図表6は2025年6月決算のマイクロソフトまでを合計した投資実績(直近までの1年間の実績を2025年度として計算)であるが、9月決算のアップル、12月決算のグーグル、メタ、アマゾンが加わると2025年の投資実績はさらに大きく上方修正されるだろう。

AI投資に新参入するオープンAI、NVIDIA、オラクル、ソフトバンク

今市場で最も注目を集めているNVIDIAは先端AIチップの唯一の供給者として爆発的急成長を遂げ、今や時価総額は4.2兆ドル(ほぼ日本のGDPに匹敵)と世界最大企業になっている。たが有り余るキャッシュの投資先として、オープンAIやオラクルと組んで自らデータセンター事業に乗り出した。その流れに日本のソフトバンクグループが加わっている。関税交渉に随伴して合意された日本政府による対米投資5500億ドル(80兆円)の中心は、外為特別会計の巨額の余剰(為替益)等を国際協力銀行(JBIC)を通して米国のデータセンター等AIに融資するスキームが想定されている気配がある。

対米投資合意直後に国際協力銀行(JBIC)の政令が改正され、融資対象をこれまでの途上国向け主体から、先進国向けへと支援分野を広げた。JBIC内に(多分ソフトバンクなどを念頭に)日本企業の海外展開を支援する新制度「日本戦略投資ファシリティ」を立ち上げたが、それは日本政府と企業連合が米AI投資に参画することを示唆している。

このようにGAFAM以外の新たなプレーヤーもAI投資に参加するとなると投資の風景は更に苛烈化するかもしれない。巨額の投資とは言えGAFAMの投資はこれまで手持ち資金(FCF)の範囲内であったが、ここに新たな融資による投資主体が加わるのである。革命的投資ブームが相当期間続くかもしれない。

AIのけた外れの生産性上昇(=コスト低下)

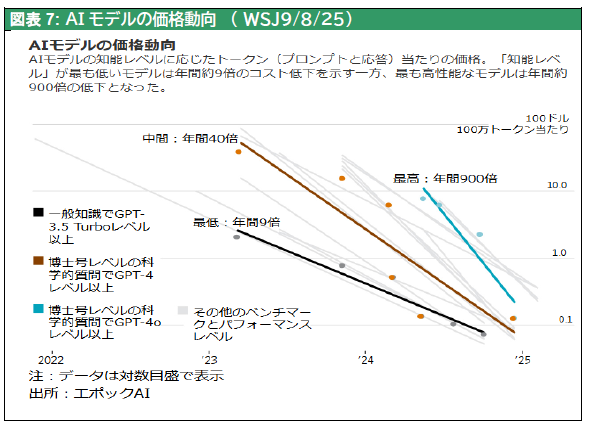

最高峰のテクノロジー賢者たちがこれほどまでに熱中するのは、AIが引き起こす劇的生産性の向上にある。図表7はWSJが紹介した単位機能(=トークンつまり質問と応答)あたりの価格であるが、最高レベルのAIで年率900分の1、最低の一般レベルAIでも9分の1の低下となっているとの報告である。2年で2倍の集積度の上昇(=2年で2分の1の価格低下)という半導体のムーアの法則とは桁が違う指数関数的(exponential)変化である。かつて電気やインターネットの普及が人々の生活とビジネスを一変させたがそれ以上の変化が起きることは間違いないだろう。

これだけコストが下がる(=生産性が上昇する)のにAI関連企業の販売価格はあまり下がらない、それどころか希少性があるNVIDIAなどは価格が上昇するのだから、採算は上昇し利益成長が加速するのは当然であろう。

図表7 AIモデルの価格動向

(2)株式資本主義がAI革命を支えている

高収益➡高還元・高株高➡高投資の好循環

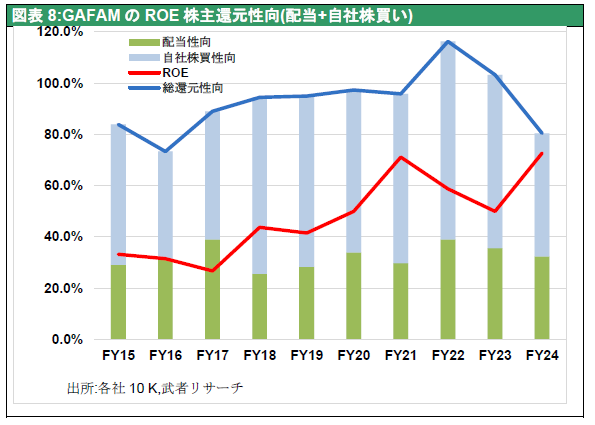

このGAFAMやNVIDIA、オラクル、オープンAI、ソフトバンクなどのプレーヤーは経済金融のプラットフォームとしての株式資本主義に立脚していることを理解する必要がある。まず図表8によりGAFAM5社を見ると、これまで利益の9割を自社株買いと配当によって株主に還元しきた。無駄な資本を貯めこまないためROEはおおむね60%前後の高水準で推移している。それにもかかわらず投資は自己資金(FCF)の範囲内であり、借入金はごく少なく自己資本比率は6~7割と高い。GAFAMが実現しているモデルは、利益の全てを株主に還元し、高株価により高い資金力を獲得し、高投資を続けることで高い成長を実現するという好循環である。

図表8GAFAMのROE株主還元性向(配当+自社株買い)

オラクル、ソフトバンクはGAFAMとは対極の高レハレッジ経営を遂行している。資本を200~400%上回る債務(債券主体)発行で多額の利払いをものともせず、バランスシート拡大により成長を続けている。オラクルは企業買収、ソフトバンクはSVF(ソフトバンクビジョンファンド)を通して公開・未公開企業株式に投資しその果実を追求する、ハイリスクハイリターンのビジネスモデルである。しかしオラクルやソフトバンクも株式市場における高株価を前提にファイナンスし、高株価によって超過リターンを得ており、株式資本主義の申し子と言える。

米国で確立した株式資本主義

このように米国の株式資本主義がAI革命を育んできた。米国では銀行金融の時代が遠く過去に去り、株式が金融システムの中核に座る時代になった。武者リサーチは米国金融の中心に株式が座る株式資本主義の段階に進化していると10年来主張し続けてきたが、その仮説は正しかったことが証明されていると考える。今や金融の3つの機能、全てで株式が中心となっている。

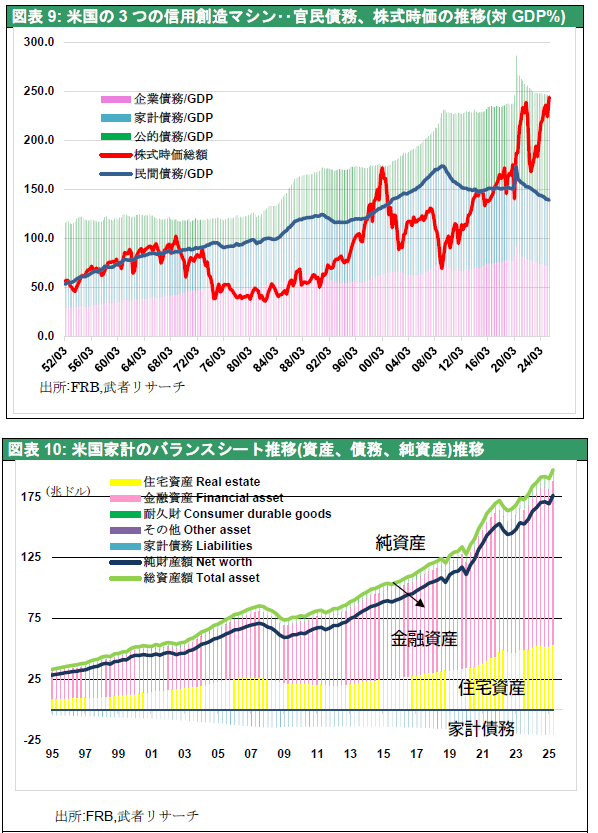

信用創造(=需要創造)は株式が主導

金融の第一の機能は信用創造である。現代資本主義は技術発展にけん引された生産性の上昇によって、絶え間ない供給力増加に直面している。経済社会は常に過剰生産と需要不足の危機(=デフレの危機)をはらんでいる。それに対応するためには恒常的需要創造が必須であり、金融は信用創造という需要を作り出す最強の仕組みであった。この信用創造がかつての金本位制や財政均衡主義のくびきから離れて拡大したことが、第二次世界大戦後の世界経済、特に米国経済発展の推進力であった。長らく銀行貸し出しが信用創造の主役であったが、今では銀行の先に借り手はいない。図表9は米国における信用創造の3つの担い手、民間信用(銀行融資・債券発行)、公的信用(政府債務)、株式信用(株式時価)のGDPに対する比率の推移を見たものであるが、2009年以降民間債務の比重が大きく低下しているのに対して政府債務と株式信用の役割が増している。特に株式時価はリーマンショック直後の69%から244%へと駆け上がっている。株式時価/GDPをバフェット指数と称しこの比率の増大がバブル化の現れとのコメントが散見されるが、そうした評価は一面的である。図表10に見るように株価など資産価格上昇が家計保有純資産を大きく増やした。米国家計純財産(総資産-債務)はリーマンショック直後の2009年1Qの59兆ドルから直近2025年2Qには176兆ドルと3倍に上昇し、直近の純資産額GDP倍率は5.8倍へと上昇した。これが消費拡大の牽引車になってきたことは明らかである。

図表9 3つの信用創造マシン・・・米国債務・株式時価の推移(対GDP)

図表10 米国家計バランスシートの推移

剰余価値循環は株式市場が主経路

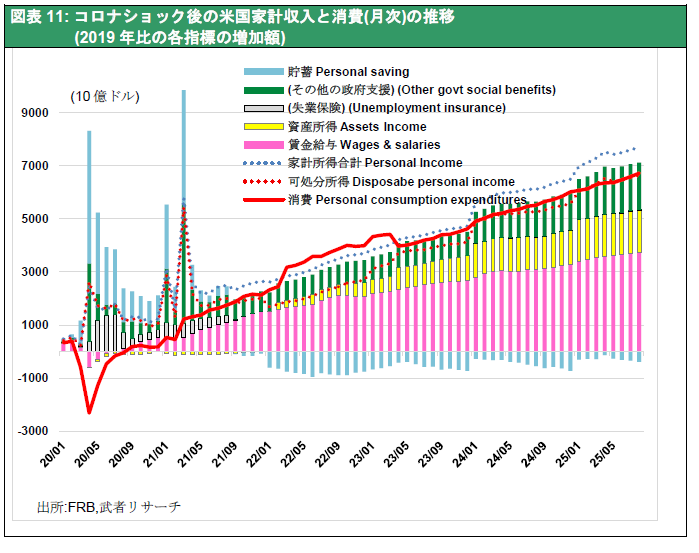

第二の金融の機能は企業で創造された価値の経済循環へのフローである。かつて企業の余剰と家計貯蓄は銀行が預金として受け入れ、融資として貸し出すことでマネーフローが形成されていた。しかし今や企業の余剰は直接株主還元として市場に返される。また米国では家計も貯蓄(年金・保険積立金を除く金融資産)の73.7%を株式や投資信託への投資として運用している。先に見たGAFAMだけでなく米国企業全体でも、配当と自社株買いによる株主還元性向は8割を超えている。その還元が株価上昇を通して、家計消費を支えている。

図表11はコロナショック後の月次家計収入と消費の増加趨勢(年率換算)を見たものだが、賃金は家計所得増加の半分に過ぎず、残りが配当・金利等の資産所得と財政支援によって賄われていることが分かる。この家計所得には資産売却益は含まれていないが、それを考慮すれば家計所得の株式関連所得依存度は2~3割を超えるだろう。家計が貯蓄を取り崩して消費を続けてきたのは膨大な資産価格上昇の評価益があったからこそである。このように余剰フローの主経路として株式市場が決定的な役割を果たしている。

図表11コロナショック後の家計収入と消費の推移(2019年比の各指標の増加額)

投資ポートフォリオ形成は銀行家から株式市場へ

第三の金融の役割として将来の設計図を描き、そこに投資資金を配分することで成長をけん引するということがある。かつては銀行家の判断(融資ポートフォリオ)を通して将来の投資が決められていた。しかし今は株式市場で形成された株式時価が投資資金を誘導し、将来を作る。GAFAMが次々に周辺ビジネスを買収してコングロマリット化しAI投資に邁進できるのも、高株価による資金力が可能にしている。

(3)トランプ政権はAI革命と株式資本主義を支援

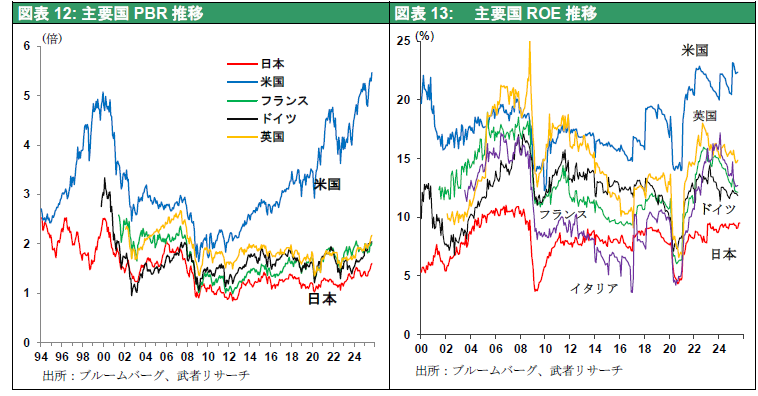

際立つ米国型株式資本主義の優位性

以上のように米国でAI革命が進行し経済成長が続いているのは、株式資本主義のプラットフォームが確固として確立しているからである。欧州や日本、韓国などの先進国でも米国のような株式資本主義の金融システムは未成熟であり、金融の効率は悪い。それは米国株式市場のROEやPBRの突出した高さに現れている(図表12,13)。まして新興国や統制型の金融を色濃く残す中国等は、経済台頭が華々しく見えても金融の脆弱性がアキレス腱になっていく可能性がある。

図表12主要国PBR推移

図表13主要国ROE推移

トランプ氏は株式資本主義の守り手

トランプ政権が果たして株式資本主義を推進してくれるかどうか、一抹の不安はあった。仮にトランプ氏が株式資本主義を否定する政策を打ち出したら株式は暴落し、米国株式はバブルであったということになる。トランプ氏は三つの異なるグループの意見を取捨選択しながら政権運営をしている。三つのグループとは、1)ナショナル・コンサバティブ、保守的国家主義者、2)テクノリバタリアン、3)ウォール街保守派である。この3グループは出自も支持母体も、アジェンダも全く異なり、主張が相互に対立するケースは多い。心配されたのはナショナル・コンサーバティズムが反グローバル、反ウォール街と主張し、株式資本主義に敵対する姿勢が見られたことである。彼らの教条的主張が経済合理性を超えて実施に移されれば、経済破綻と株価暴落を引き起こす可能性が高まる。トランプ政権の政策はこの3つの異なる意見を持つグループからピックアップしたポリシーミックスとなるが、今回の関税騒動、国際通商、国際金融といった一連の動きを見ていると、トランプ氏が最も信頼して裁量を任せているのはスコット・ベッセント財務長官など、ウォール街保守派であることがはっきりした。トランプ氏が株式資本主義の守り手の立場を明らかにしたことは、株式市場にとってはウェルカムとなる。

民間主導の仮想通貨金融システムに先手

加えて7月成立のGENIUS法により、テクノリバタリアンのアドバイスの下で仮想通貨を金融のプラットフォームに組み込むことが決まった。ECBや日銀等他の中銀が考えていたCBDC(中銀発行の仮想通貨)ではなく、仮想通貨(Stable coin)の発行をライセンスが与えられた民間企業に委ねる。通貨発行企業は担保として主として米国国債保有を義務づけられる。ステーブルコインの発行を海外企業に認めれば、ドルの信用創造、米国債保有のプレーヤーが一気に拡大し、ドル需要を強めることに繋がるかもしれない。これがドル覇権の強化に繋がる可能性は大きい。

このように見てくると、結局トランプ氏は米国株式資本主義の守護神と言うことになるのかもしれない。トランプ変革の理念とは、「資本主義が正義、資本主義なき民主主義は虚構」であると、武者リサーチは推測している。

AI投資では中国は米国に追いつけない

この米国の株式資本主義の擁護と発展は、対中国と言う点でも決定的に重要である。中国は鉄鋼・造船・自動車・エレクトロニクス等既存産業はもとより、太陽光パネルやEV、バッテリーなどのグリーン産業で圧倒的な競争力を確保した上に、政府支援によりAI分野で米国を追撃している。しかしAI投資力に関しては、米中の差は歴然としている。アリハバ、テンセント、バイドゥ、バイトダンスは時価総額、収益力、投資力で大きく劣後しており、政府資金でのキャッチアップには自ら限界がある。

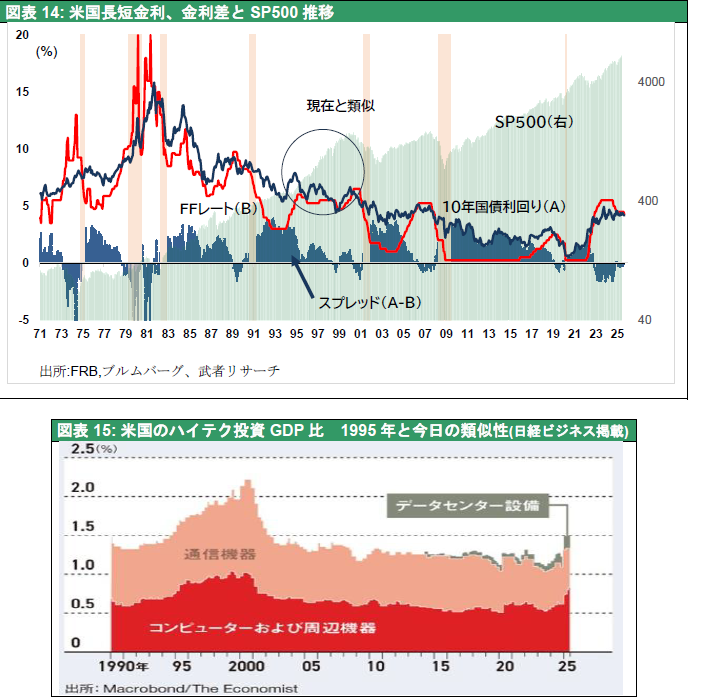

(4)1995年以降の「根拠なき熱狂」時代に類似する経済環境

1995年に類似した経済環境

株式市場に目を転ずると、現在は1995年に多くの点で類似している。1995年は1996年12月の根拠なき熱狂(グリーンスパン議長発言)を経て、2000年のITバブルに向かう上昇相場の起点であった。類似点とは、①利上げ終了後に高い実質金利が維持されたこと、②長期金利も抑制されイールドカーブフラット化が長期化したこと、③ドル高が続いたこと、④技術革新(当時はインターネット革命、今はAI革命)の進行が旺盛な投資をけん引したこと、などである。図表15はエコノミスト誌が掲載したハイテク投資(対GDP)の盛り上がりであるが、インターネット投資前夜であった1995年とAI投資前夜である今日と相似的であることが注目される。

図表14米国長短金利、金利差とSP500推移

図表15 1995年と2025年の類似性(インターネット投資対AI投資)

GAFAMはバブルではない

GAFAM+NVIDIAの突出した株高をバブルと切り捨てる悲観論があるが、それは正しくないだろう。確かにSP500時価総額に占めるMag7のシェアは10年前の8%から32%まで上昇し、オーバープレゼンスに見える。また高PERで割高にも見える。マグニフィセント7(GAFAM+NVIDIA、テスラ)のPERは30倍と、SP500社22倍、Mag7社を除くSP493社16倍を大きく凌駕している。しかし、このMag7社の利益成長率は前述のとおり年率20%、SP500平均の利益成長は7%なので、Mag7の突出した成長が3、4年も続けばむしろ割安に見えるバリュエーションであり、決して割高と言えない。

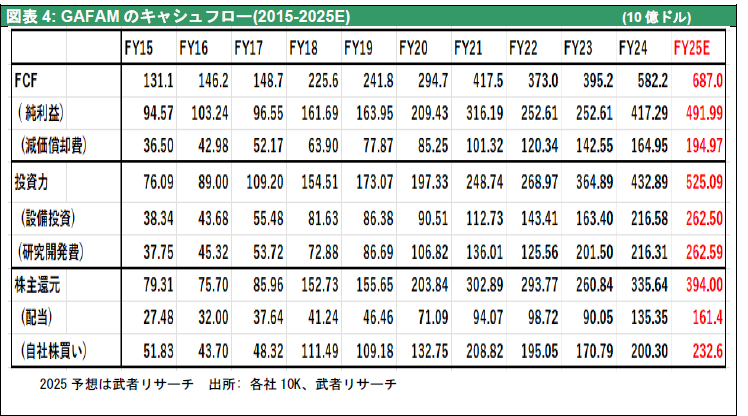

図表16は益回り=10年国債利回りをフェアバリューと見たバリュエーションモデル(FEDモデル)であるが、現状は割安局面が終わりフェアバリューに戻った局面、1995年から1996年当時と同レベルのバリュエーションである。バブル崩壊を懸念するのではなく、むしろ積極的にリスクをとる場面であると考える。

図表16SP500フェアバリューモデル(Fed Model)